对特斯拉来说,中国市场的残酷在于,它既承认特斯拉的技术底蕴,又用最真实的道路场景撕碎其技术神线日,特斯拉FSD在中国市场正式推送,这本应是全球智能驾驶产业里程碑事件,却演变为一场暴露跨国企业本土化能力短板的典型案例。

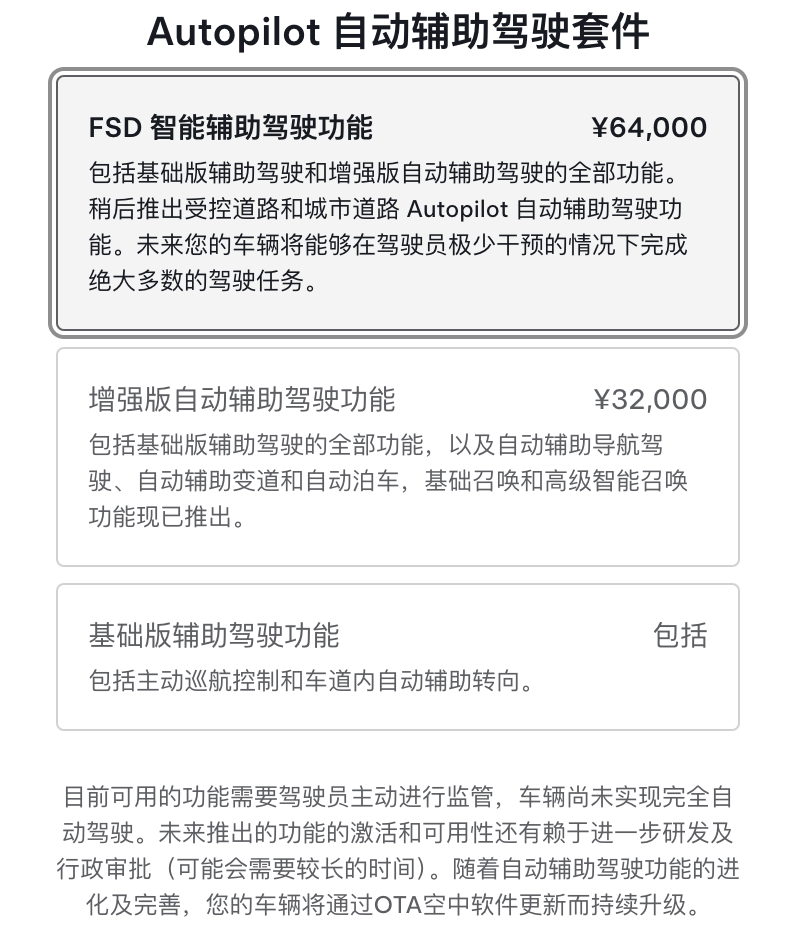

特斯拉FSD套件的售价6.4万元;而增强版自动辅助驾驶功能的售价为3.2万元,该功能不包括城市NOA能力。

在人和电瓶车多的地方,尽管没退出FSD,但速度太慢,10码以内,堪比“移动路障”;公交车道和公交车道限行FSD无法识别;频繁出现跨越实线变道;红路灯识别缺陷,甚至闯红灯行为。

B站UP在测试中也频繁出现闯红灯的现象,甚至再试一次在同一个位置也是一样闯红灯,可以说是百分百复现了。

中国市场的复杂性要求企业从“技术领先”转向“场景深耕”,而特斯拉的全球化标准难以适应本土碎片化需求。

事实上,作为一款首次在中国地区推送的智能驾驶系统,即便略有瑕疵,我们也应该抱以理解宽容的态度,毕竟技术可以迭代。如果FSD是由其他车企搭载,那能做到这个成绩已经算合格了。

这几年,中国车企在智能驾驶上已建立起恐怖的技术迭代。华为ADS系统过去12个月完成27次OTA升级,小鹏XNGP的算法模型每72小时就会进化一代,而特斯拉在过去一年仅推送4次重大更新。这种以战养战的进化模式,使得国产智驾系统在复杂路口通过率、极端天气稳定性等关键指标上,已经完成对特斯拉的反超。

特斯拉是通过视频训练的方式,使得 FSD 系统能够快速适应中国的道路标志和交通法规。

然而这种“隔空学习”导致系统对中国特色场景,如潮汐车道、公交专用道、电动车混行的识别准确率低下。例如,测试中FSD对公交专用道的误判率超过60%,而华为ADS 3.0和小鹏XNGP的同类场景准确率均超过95%。

若特斯拉无法在本地化研发、生态合作与商业模式上实现突破,其在华智驾战略或将重演智能手机领域苹果的“缓慢溃败”。在中国战场,速度比完美更重要,开放比封闭更可持续。

特斯拉FSD的表现,让部分用户开始“祛魅”,这也让我们需要重新审视这家公司。

2024年特斯拉全球交付量约178.9万辆,较2023年同期的180.86万辆下降1.07%。这是特斯拉自2015年以来首次出现年度销量同比下滑,也低于分析师普遍预期的180万辆。

2025年1月,特斯拉在西班牙销量狂跌75%,在法国销量大跌63%,在德国暴跌60%,丹麦瑞典、挪威都跌近40%。

在2024年Q2财报电线分钟畅谈人形机器人Optimus的商业化前景,却仅用6分23秒草草带过特斯拉汽车业务,这个场景正是其“多线战争”拖垮汽车主业的缩影。

当SpaceX完成第300次火箭回收、Neuralink脑机接口计划在2026年前突破1000例、xAI推出对标GPT-5的Grok3时,特斯拉却陷入主力车型老化、智驾技术掉队、市场份额萎缩的三重危机。摩根士丹利分析师亚当·乔纳斯直言:“马斯克正在用特斯拉的现金流,为他的星际梦想输血。”

这场FSD首秀的溃败,本质是两种产业逻辑的碰撞——美国式的技术霸权主义,终究敌不过中国式的场景化生态战争。正如当年诺基亚的塞班系统不敌安卓生态,特斯拉若不能解决数据本土化、供应链共生、场景定制化三大难题,其在中国市场的命运齿轮,或将加速转向那个令人唏嘘的终局。

比亚迪的智驾普及战、华为的生态围剿、新势力的场景深耕,正在重塑智能汽车的价值坐标系。当纯视觉派在暴雨中频频失明,特斯拉或许该重新思考:星辰大海的尽头,是否需要先铺好中国道路上的减速带?